作者/朱雁南

出品/Mall先生

在三年前的2022年,中国就已经有了5,000多家买手店。

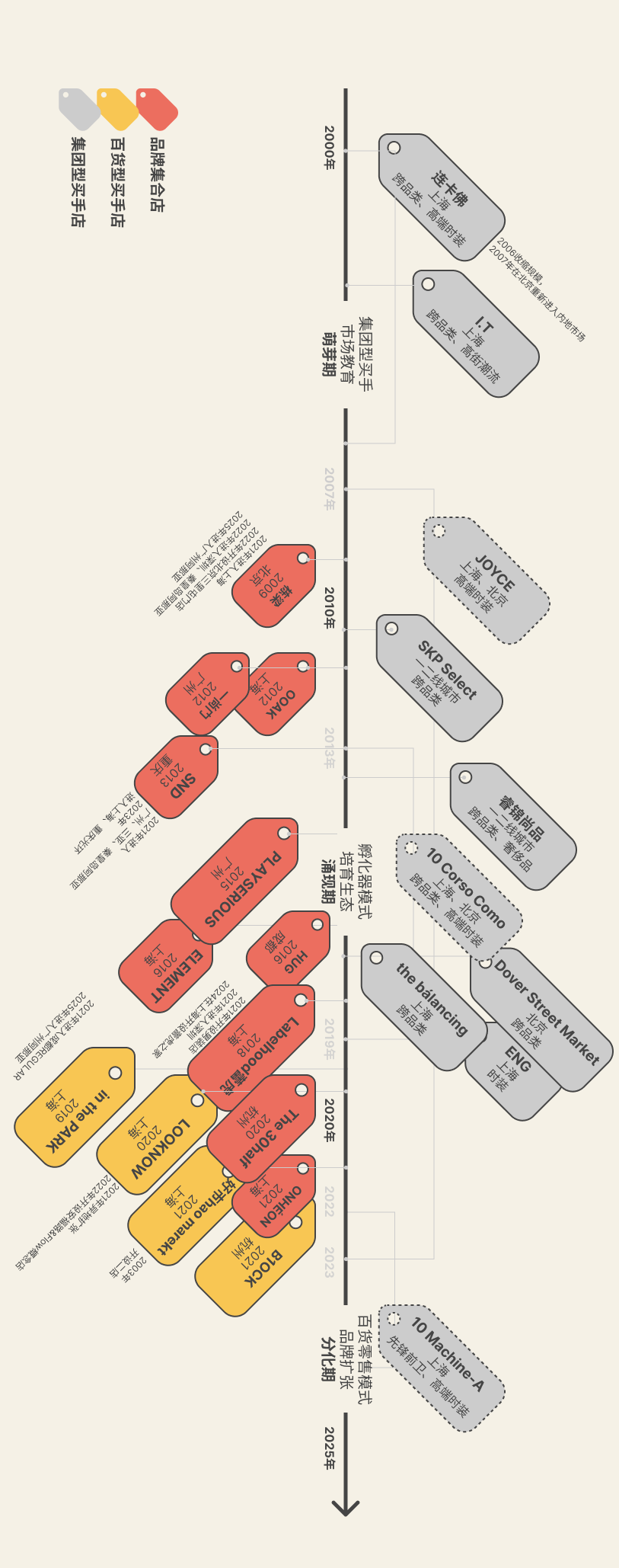

而如果画一道从高端买手店到品牌集合店的光谱,就会发现,从1996年至今,中国买手店业态的生态系统在不断丰富和细分。

无论是发迹于街边的极具本地标签的独立买手店,还是嵌入地标商圈的百货型买手店,已经共同塑造了当代的城市商业景观,并见证和助推了网红马路与非标商业的崛起。

而同时,买手店角色的转变也折射出中国时尚消费市场的深刻变迁——

从对国际大牌的推崇,转向对本土叙事与个性审美的自觉追求,再到如今对生活方式与生活场景的深刻描摹。

本文,我们将从买手店的模式、功能与选址角度入手,探讨这一业态的现状与未来。

01

1996-2025,买手店的30年

从萌芽到分化

狭义的买手店概念指向时装品类的多品牌零售空间,通常由“买手”基于季节企划与审美风格进行选品、组货、订购与陈列,更加依赖买手团队的设计师资源,价格带普遍较高。

而对广义的买手店而言,经营品类横跨服饰、配饰到家居、香氛、出版物、甚至餐饮等,在产业环节既可以向上游拓展与showroom合作,也能够向下游延伸,以百货化、生活方式化的集合店形式出现,承担品牌孵化与审美教育功能,依赖买手团队通过商品与场景进行叙事的能力。

买手店业态演进的三个阶段

1996年被普遍认为是中国买手店业态发展的起点年份。

在这一发展的初期阶段,买手店的主要商业模式是引入和代理国际知名大牌,其运营主要依托于具有一定规模的零售集团,市场定位更加接近于准奢侈品的消费层级。这一时期的代表性品牌包括Joyce、I.T、连卡佛等。

2010年~2020年,本土独立买手店大量涌现,开始积极介入培育本土设计师生态,在零售端的话语权逐渐上升。

在空间表达上,买手店更加融入原生的街道肌理,选址逻辑不再依赖成熟商圈,以街边店、改造独栋物业等形式出现,更加具有目的地属性。

同时,门头与立面设计所带来的品牌昭示性也在一定程度上塑造了所在街道的文化景观。代表品牌包括栋梁、OOAK等,初步呈现出跨品类生活方式业态的雏形。

早期上海太原路的OOAK与北京五道营胡同的栋梁

2020年前后,持续上升的供应链成本对传统的买手店模式造成一定冲击,亦有一部分国际大牌买手店在中国市场水土不服,相继收缩线下门店规模。

同时,LOOKNOW、hAo mArket好市、in the park等品牌开始探索更宽泛的组货策略,进行“百货化”的经营探索。这一阶段的买手店业态逐步走出时尚圈,客单价开始下探,并尝试以店中店的形式进行策展式的陈列。

LOOKNOW和hAo mArket的产品类别都更为多元

而它们的审美导向与策展逻辑,也从单店经验逐步提炼为可以复制的方法论;运营模式上从重度依赖主理人审美,走向数据驱动的选品,并支撑起了生活方式业态的异地扩张。

另外,非标商业、创新商业的浪潮也推动策展型消费内容的增长趋势。

总体来看,买手店的三十年是破圈的过程。尽管在经营方略上有所迭代,但各个阶段并非相互取代,而是在不同的细分市场中扎下各自的根系,推动着大众审美边界的拓展。

02

地方美学、城市景观与商业场景:

买手店的角色与功能转变

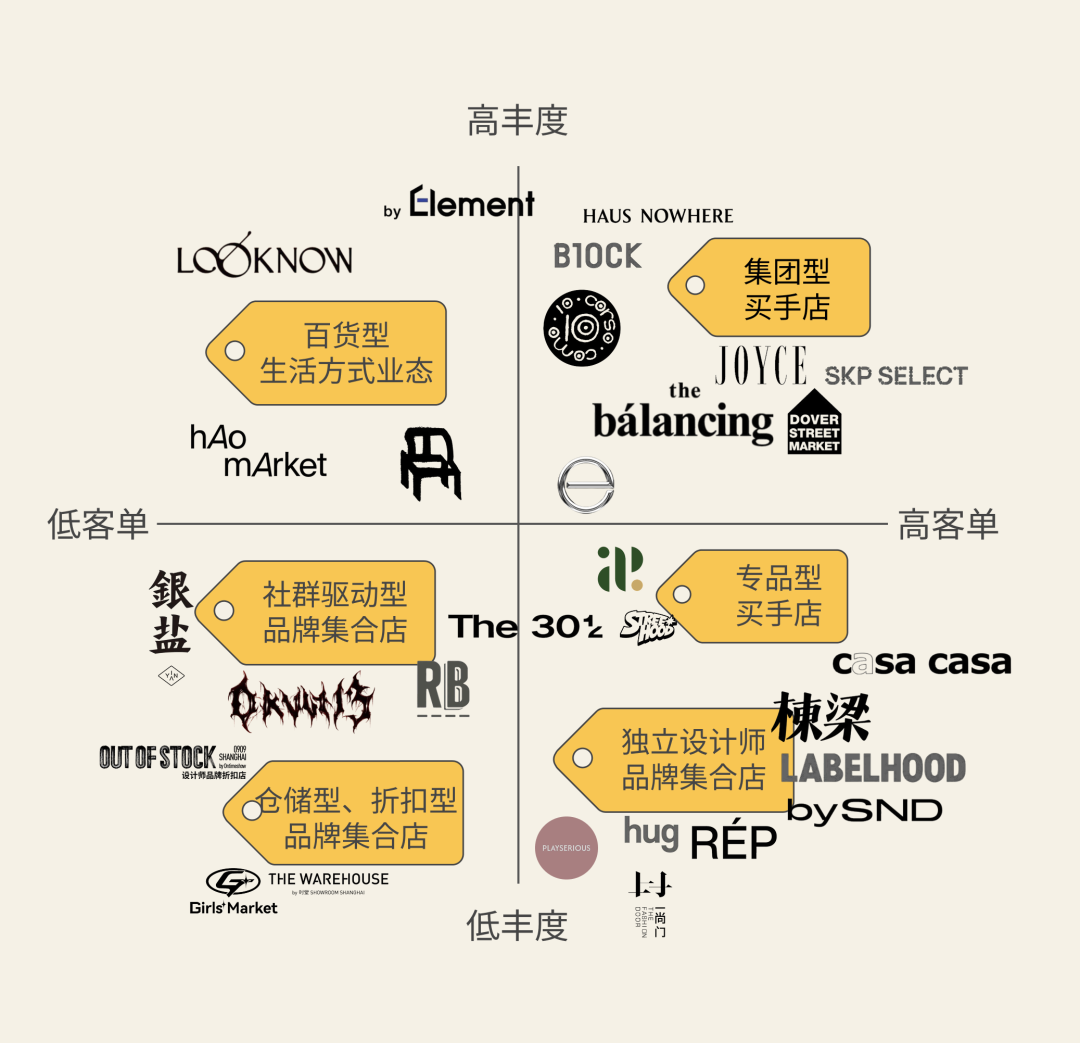

通过抓取北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆的将近200家买手店的数据,并依据平均客单价与经营品类进行划分,可以将这些买手店样本大致分为四类:

买手店业态的不同类型

集团型买手店——高客单价、高品类丰度

竞争优势在于国际大牌、高定设计师品牌资源,具有一定的品牌溢价权与供应链整合能力,多选址于成熟商圈的首层铺位或独栋物业。

典型如SKP的SKP SELECT、百联集团旗下的the bálancing和江南布衣旗下的B1OCK。

专品型买手店、设计师品牌集合店——高客单价、中低品类丰度

聚焦时装品类,组货偏好独立设计师品牌或小众前卫品牌,服务与对设计有深度理解的消费群体。品牌调性取决于主理人独特的审美视角或专业买手团队,部门旗舰门店具有showroom属性。

在产业角色上,它们扮演着整合设计师资源、孵化本土品牌的功能,也具备影响时尚趋势的能力。

百货型生活方式业态——低客单价、高品类丰度

覆盖服饰、家居、餐饮等多元品类,偏向以场景为单位进行选品和组货,而非品牌导向。价格带相对较低,面向更广泛的大众市场。

它们内部设置多采用店中店、策展式陈列,便于高频更换场景主题。另外,这类门店普遍具有优秀的内容输出能力,将购物体验转化为文化体验。

社群驱动型、仓储折扣型品牌集合店——低客单价、中低品类丰度

面向兴趣社群或亚文化圈层,选品以文化主题为导向,覆盖品类广泛。

它们的品牌价值更关注社群连接和文化认同,通过持续的内容输出培育稳定社群,提升复购率,因此普遍具有较强的目的地属性。

值得一提的是,社群驱动型买手店品牌的形态更加灵活,既可以独立门店存在,也可以店中店、快闪或市集形式出现。

而随着时代的发展,买手店所扮演的角色其实也愈发多元,并折射出商业空间从单纯的交易场所向复合型文化空间的转型,即通过风格叙事、审美导向、内容节律与场景触点,制造更容易被感知的氛围,建立人与物的连结。

1. 地方美学的诠释者

在诠释人与物的关系的同时,买手店承担着探索与展示更多生活方式的功能。对于商业项目,尤其是注重本地文化的非标商业来说,买手店不仅是商品的销售场所,更是地方精神的表达载体。

而随着品类的丰富与价格带的拓宽,买手店的美学语言体系也更加多元。这种美学表达既是主理人的自我叙事,也是地方文化的自我诠释,从最初服务于时尚圈内人士,逐步沁润向大众市场。

比如从北京五道营胡同出发的栋梁,以胡同小店作为原生语境,在深圳旗舰店的大体量空间内“重造北方老屋”,将北方合院的空间意象迁移到南方商业场景。在上海的百年洋房中,通过庭院、立面、楼梯与房间的原有尺度,营造“家”的亲密感。

其在组货逻辑上侧重本土设计师,也兼顾国际高水准品牌,通过并置与对话,构建出从地方到全球的审美坐标系,在一定程度上塑造了当地消费者的风格理解与审美阈值。

栋梁广州、上海、深圳门店

来源:官方小红书账号

2. 城市景观的塑造者

如果说地标型商业体代表了城市的封面,那么散落在街区的买手店更像是杂志的专题。某种程度上,买手店也塑造了所在街区的城市景观,也带来了另类的文化资本。

在当下的买手店市场中,有一部分买手店具备本地叙事、审美教育以及可复制的方法论,成为“种子型”的买手店。

它们往往扎根于原生的街区,有稳定的内容生产节律,把本地的建筑肌理、社群与消费特征转译为门店语言,遵循“先成就街区,再辐射城市”的扩散路径。

选址于街边店的买手店对与立面设计都有更高的要求,审美格调浓缩在橱窗陈列中,无形中融入街道景观,成为城市符号线上传播的重要推手。

例如labelhood蕾虎围绕富民路,以矩阵式的策略先后开出独栋洋楼的旗舰店、街边男装店、快闪街边店。商业生态与街道肌理相互成就,天然的游逛场所成为品牌扎根的土壤。在街区尺度下,不同类型物业的结合在强化品牌效应的同时,也丰富了自己的设计语言。

Labelhood蕾虎门店空间设计

来源:蕾虎官方小红书

另外也有像casa casa这样已经离开安福路并实现异地扩张的品牌。对casa casa而言,安福路更像是实验场,它与周边店铺一同奠定了安福路早期的氛围调性,彼时的安福路也更适合营造安静浏览、认真挑选的购物体验。

2020年前后,安福路的性格随着新一批店铺的到来而变得更有张力,客群属性也发生相应变化,这在一定程度上削弱了社区的原真性,促使品牌重新考虑选址策略。

家居买手店casa casa

来源:网络

3. 商业场景的供给者

如何将看似不相关的商品、空间、体验编织成完整的生活方式叙事,正是新一代实体商业面对算法的护城河——弱化购买这一行为本身,通过构建场景来强化人与物的关系。

例如,SND通过概念先行的空间设计,为所在商场带来更多流量曝光。重庆环球金融中心店以“高架桥下的时尚秀场”为概念,深圳店模拟沙丘肌理,成都麓湖CPI店则使用粗野主义的设计语言让建筑隐入公园环境等,通过快闪装置、联名展览等形式为所在商圈持续注入新内容。

HAUS NOWHERE 留出大量空间用作装置艺术陈列,通过视觉叙事讲述品牌世界观,强化空间的叙事功能,成为刺激感官和社交传播的核心场景。

除了自有品牌之外,HAUS NOWHERE以店中店的形式引入其他买手店,用统一的视觉与叙事将不同品牌串联,降低场景的割裂感,同时提升整体动线的信息密度,这种“景点化”的场景营造策略也间接给商圈创造更多长距离的到访动机。

HAUS NOWHERE上海、深圳门店

来源:官方小红书账号

03

街头小店还是购物中心?

买手店的选址空间策略

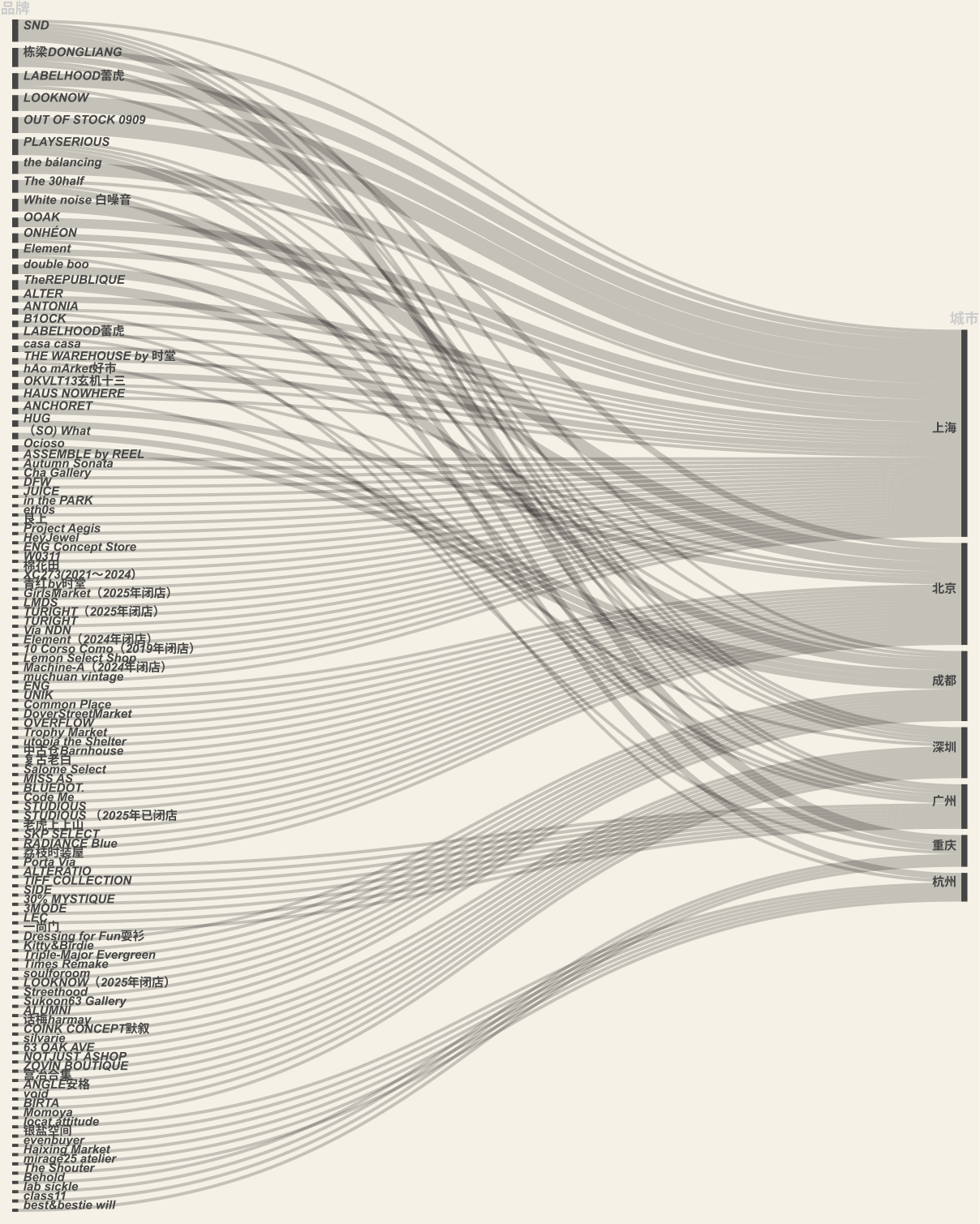

本次抓取的样本中,根据连锁规模与经营定位,可以归纳出不同类型买手店在空间策略上的偏好。

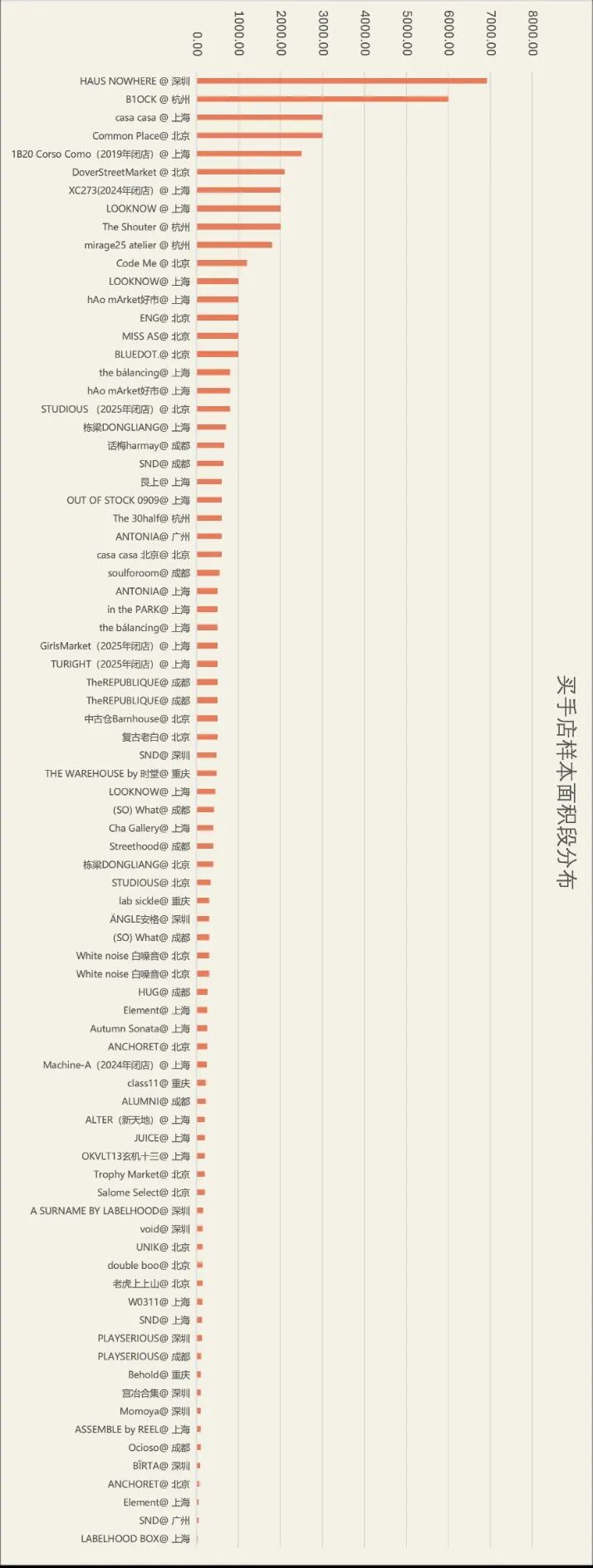

样本品牌与所在城市

1. 商圈分布

从传统招商思维看,买手店在原生街区的商业生态中更接近主力店,起到奠定氛围基调、吸引同频品牌的作用。因此,买手店的选址并非是简单的流量导向或成本导向,而是将本地文脉乃至社区关系作为品牌价值的重要组成部分。

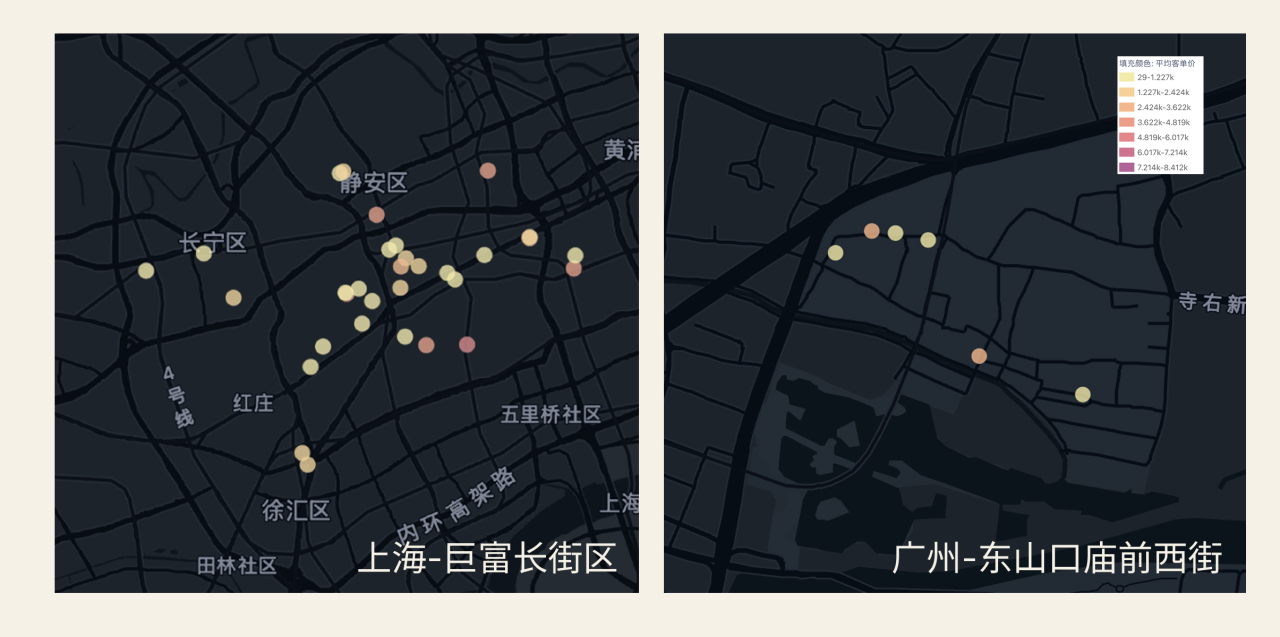

买手店青睐的原生街区往往具有更易读的地方文脉、表达本地美学的建筑立面、友好的步行环境、小而密的路网,以及一定密度的文化设施。

原真性是这些街区的共同特征。例如上海的巨鹿路、广州的东山口庙前西街、成都太古里周边街区,多位于老社区或历史文化片区,置身于核心商圈的喧嚣之外,却又保持着便利的可达性,以及相对静谧的社区氛围。

洋楼、骑楼、石库门,甚至是八九十年代的老旧小区都是表达本地原真性的天然载体,为买手店品牌提供权威的文化背书。

同时,这些街区普遍没有特别突出的商业功能,目的性较弱,更容易与周边的原生业态形成共振,成为买手店表达审美主张的窗口。

上海巨富长街区与广州东山口的买手店poi分布

位于城市边缘区位的创意园区、工业遗存改造项目更吸引面向细分社群或高客单价的买手店。

这类品牌本身具有目的地属性,对于成熟商圈流量的依赖程度不高,选址偏好更关注空间改造的自由度高、较低的租金成本、轻量的仓储功能等等。

另外,这类选址往往与艺术画廊、独立书店、精品咖啡等业态高度耦合,形成文化消费集群,具有一定的城市文旅属性,市场吸引半径较长。主要的区域有北京的郎园station、798;成都的麓湖CPI、东郊记忆;上海的EKA天物等等。

由于买手店的成本模型普遍脆弱,进入核心商圈的数量并不多,通常适配那些面向大众市场、契合主流审美,并且已经形成品牌效应的买手店。

主要聚集区域有成都的晶融汇、cosmo成都;广州k11、天环广场;北京的三里屯商圈等。

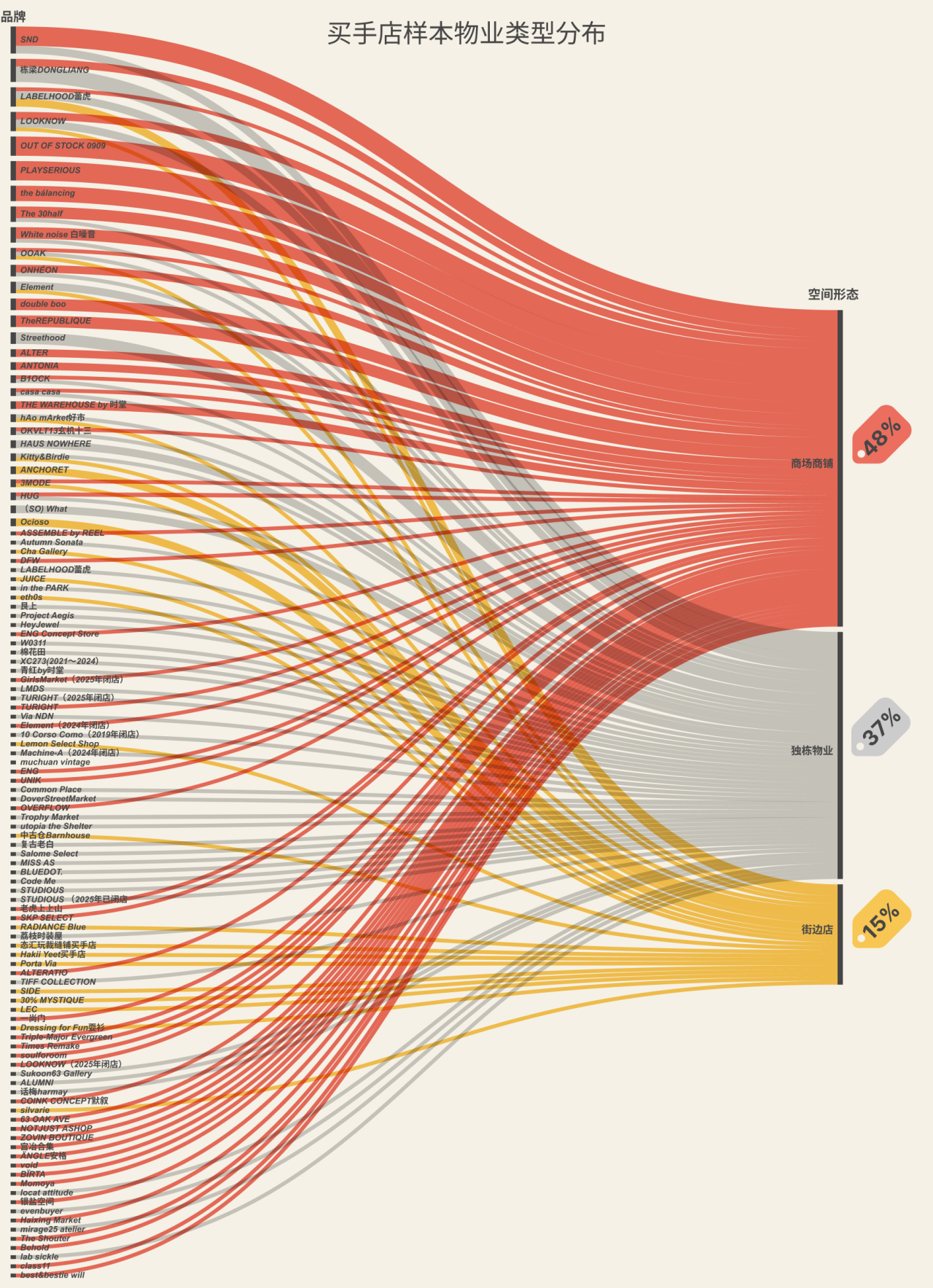

2. 物业类型选择

对于买手店业态,空间是品牌语言的重要构成。因此,介入的自由度和自主性成为买手店选择物业类型的重要因素。

从物业类型的角度,买手店大多可以分为街边商铺、商场商铺、独栋物业三种类型,每种类型都承载着不同的品牌表达与空间策略。

独栋物业:往往是历史建筑改造或独立建筑,具有极高的辨识度和可塑性,能够充分展现品牌的美学理念和生活方式主张,适合定位旗舰店或文化目的地。

虽然租金和改造成本较高,但能够为品牌带来强大的内容输出能力和社群凝聚力。

街边店:通常位于临近成熟商圈的低租金街区或住区周边。由于空间改造的自主性更强,店铺通过橱窗设计与街道产生互动,成为街区文化景观的组成部分。

这类物业租金相对可控,适合初创品牌或强调社区连接的买手店。

商场商铺:位于购物中心内部,享有稳定客流和完善配套设施。

标准化铺位便于品牌复制扩张,但空间改造受限较多。适合已具备一定规模、追求标准化运营的买手店品牌,借助商场流量实现稳定销售转化。

商场商铺型买手店通常临街界面与公共空间,承载活动内容的溢出,对所在项目来说更有利于提升昭示性。

品牌样本的物业类型构成

3. 面积段分布

在本次抓取的分析样本中,面积段分布较宽,最小有30平米的街边快闪店,最大有将近7,000平米的独栋集合店,整体平均面积为728平米。

其中,300~599平米的占比最高。商场商铺型买手店的平均面积约为500平米,更注重品牌风格的延续性,能够完整地呈现审美表达。

从经营角度看,这个面积段既能有效捕获商场的过路客流,又便于坪效控制。如SND、the bálancing、栋梁等品牌的商场店,通常采用“多点布局+本地社群+高上新频率”的运营策略。

其次为150~299平米以及1,000平米左右面积段,小而精的选品店与目的地级旗舰店同时活跃。

而1,000平米以上的门店均为独栋物业,包括洋楼别墅改造,或是街区性商业的独栋商铺。更多采用店中店或品牌专区模式,用于新品测试、制造话题,同时平滑单店波动。

它们在空间功能上侧重策展式陈列与生活方式场景营造,引入展陈展映、咖啡轻餐等业态。

品牌样本的面积段分布

04

买手店的未来

在商品极度丰饶的时代,稀缺性与排他性不再来自于物品本身,而是能打动人心、具有独特叙事能力的场景与集合。

这也是当下买手店的核心竞争力所在——标签突出的组货思维以及灵活的组货能力,与非标商业、创新商业对场景的需求不谋而合。

过去这三十年以来,中国买手店业态经历了从时尚圈层向生活方式载体的深刻转变——从早期专注于国际大牌的showroom模式,到本土独立买手店的崛起,再到当下百货化、集合化的趋势。

这一过程中,买手店不断拓宽品类边界,将审美导向从主理人个人经验升级为可复制的方法论,也推动消费从简单的购买行为向“探索生活方式”转变。

尽管在一线市场已然竞争激烈,但在三四线城市及其他下沉市场,种子型的买手店依然拥有广阔的增长空间。这些区域的消费者对多元化审美和生活方式的需求逐渐明晰,但仍缺乏足够的优质零售选择。

从长远来看,优秀的买手店品牌可能更接近城市“美学舒适物”的概念——类似于独立书店、精品咖啡馆,不仅是消费场所,更是城市文化基础设施的一部分,是重新发现“物”与“美”的空间,也是居民日常生活中可依赖的审美参照系。

24小时热榜

24小时热榜

热门视频

热门视频