作者/梨子

出品/青眼

监管部门对染发市场的管控,正进入高门槛时代。

一方面,近日,中国食品药品检定研究院(下称“中检院”)发布了《染发化妆品研究技术指导原则(试行)(征求意见稿)》等系列文件,明确提出不能使用“植物染发”、慎用“温和”等宣称,进一步规范和指导染发化妆品的研究和评价工作。

另一方面,关于染发产品和生产企业违规的通报正在逐年增加,仅今年内就有至少三家企业因染发产品问题被予以禁业处罚。

毋庸置疑的是,监管部门在加大处罚力度的同时,正在对现有染发化妆品法规体系进行系统性梳理与整合,同时针对部分关键环节进一步明确了实施细则,推动整个染发市场朝着更加规范、健康的方向发展。

直指质量安全问题

染发化妆品长期以来都是化妆品质量安全问题的“高发区”。据青眼不完全统计,2025年1-7月期间,全国通报的322批次不合格化妆品中,染发类产品占比高达22%,仅次于面膜(24%),成为行业质量问题的“重灾区”。

此外,今年以来共计有6家企业被开出“禁业”罚单,其中一半是被染发化妆品“绊倒”。譬如,广东益孝堂医药科技有限公司因“检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚等”被罚;广东优亿美化妆品有限公司两次因“生产未经注册的特殊化妆品染发膏”被通报;广州市白云区维她丽精细化工厂则“检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、1-萘酚”。

也正是基于染发产品频现质量安全风险的现状,此次的《染发化妆品研究技术指导原则(试行)》(下称:《研究技术指导原则》)及《染发化妆品质量控制标准研究技术指导原则(试行)》(下称:《质量控制标准》)主要对染发化妆品质量可控性、安全性及标签宣称规范等进一步明确,直指当前染发化妆品市场存在的质量安全问题。

▍截自中检院官网

在质量可控性上,《研究技术指导原则》里从原料、配方、生产工艺三个方面进行规范。具体而言,该指导原则并未提出新的限制条件,但强调染发产品必须严格符合《化妆品安全技术规范》(下称:《技术规范》)等现有法规的要求。

例如,染发剂、着色剂必须严格限定于《技术规范》准用成分名录内,其用量均须符合《技术规范》限值要求。据悉,目前,据现行《技术规范》数据,共收载准用着色剂157种;准用染发剂实际收载73种。

此外,为强化染发产品质量管控,《质量控制标准》在《研究技术指导原则》基础上对染发产品质量控制上相关技术规范作出了更为针对性的细化。

例如,在稳定性上,《质量控制标准》里强调:“稳定性研究应当选择在保存期间易于变化、可能会影响产品质量安全、功效的项目作为指标,包括但不限于产品性状、功效成分含量等,考察这些指标在温度、湿度、光线等参数影响下随时间变化的规律。此外,还需充分考虑包装材料对产品质量的影响。”

而这正是鉴于染发化妆品中活性成分(如染发剂、氧化剂)易被氧化而不稳定的特点,相较一般化妆品安全评估中的稳定性要求,特别提出了“温度、湿度、光线”可能影响染发产品稳定性的关键参数。

此外,青眼还注意到,在本次系列文件里,多次提及染发化妆品相关工艺过程、控制指标等要“明确、具体”,并三次“鼓励”企业在原有标准上进一步严格要求。

“对于《技术规范》中有检验方法的染发剂及有着色剂检验方法的染发剂,鼓励其质量管理措施中至少包含检验方式。”

“鼓励设置严于《技术规范》限值的控制指标,以体现产品的高质量,提升产品竞争力。”

“鼓励注册人根据产品配方、生产工艺及其质量控制的特点,在产品执行的标准中控制相关项目和指标,如pH值、氧化剂含量等,确保产品质量和功效。”

由此可见,本次出台的技术指导原则充分体现了监管部门对染发化妆品安全性的高度重视。

“植物染发”“一洗黑”禁用!

值得一提的是,本次出台的一系列文件对染发化妆品标签宣称上作出了更为严格的合规要求。

例如,2023年,国家药监局曾发布有关儿童染发、烫发化妆品的消费提醒,指出不建议儿童使用染发、烫发化妆品。而在本次《研究技术指导原则》里,明确指出“(染化化妆品)功效宣称应至少包含‘染发’,作用部位仅能对应头发,使用人群不应包括婴幼儿、儿童。”

同时,此次《研究技术指导原则》对染发产品命名规范作出了更为严格的限制,明确禁止使用“植物染发”等具有误导性的产品名称,并要求产品命名应当清晰易懂,避免采用消费者难以理解的表述方式。此外,《研究技术指导原则》特别强调原则上不得使用“洗发水”“护发素”等普通化妆品名称来命名染发产品,以防止通过名称弱化染发产品的特殊属性。

针对染发产品命名规范问题,浙江中贸合规中心总经理舒婷婷向青眼解释道:“当产品通用名中包含‘染发’功效宣称并涉及植物原料名称时,该植物成分必须确实具备染发功效。但通常情况下,染发产品虽然添加了植物成分,其核心染发功效仍来自化学染发剂而非这些植物成分。”

此外,舒婷婷特别强调:“目前《技术规范》收录的染发剂成分中,仅有五倍子这一种植物来源成分。而五倍子是以着色剂身份被收录,作为染发剂使用时必须与硫酸亚铁配合使用。”

挪亚检测认证集团日化事业部副总经理陶竞越同样表示:“市场上绝大多数宣称‘植物染发’的产品,其配方中仍然含有《技术规范》中规定的准用染发剂,如对苯二胺、间苯二酚等,这些化学染发剂是实现持久染发效果的关键,而并非纯粹来自植物。”他进一步说明,若产品完全不含化学染发剂,仅使用植物提取物,其染发效果往往短暂且色彩选择有限。

另有检测机构从业人员从消费者认知角度指出,“由于‘植物染发’这一描述在不同的消费者认知中各不相同,不乏部分消费者将其归为‘天然染发’亦或是‘安全染发’。禁止‘植物染发’这一宣称有利于保护消费者不受其误导。”

在标签宣称规范方面,《研究技术指导原则》也进一步作出明确要求,如“不得使用引人误解的宣称,例如‘植物染发’‘洗染’‘烫染’‘一洗黑’等。”值得一提的是,文件还明确指出“根据氧化型染发产品的配方特点,其属于高风险产品,为避免误导消费者,该类产品不应作‘温和’‘安全’相关宣称”,并强调必须清晰标注安全警示用语,明确“涉及皮肤过敏测试的,试验时间应不少于48小时”。

据悉,染发化妆品按作用机理一般可分为氧化型和非氧化型。氧化型染发化妆品一般由染剂和氧化剂(显色剂)两剂组成,两剂按一定比例混合后使用,使用过程中存在氧化还原反应;非氧化型染发化妆品使用过程中不发生氧化还原反应,多以染发剂渗透、吸附等作用使头发着色。目前,氧化型染发剂因其发展时间长、技术成熟、大众了解程度高,是目前染发市场的主流类型。

可以预见,新规对标签管理的严格要求将有效遏制当前染发化妆品市场的虚假宣传乱象,为消费者提供更清晰的产品辨识依据。

染发市场迈入“高门槛”时代

尽管此次中检院发布的染发化妆品系列文件以既有法规整合为主,仅对部分条款作出细化调整,但仍有部分条款在实操性上存在一定挑战。

例如,在《研究技术指导原则》里,针对着色剂的使用上,除限定使用《技术规范》准用成分名录内,还强调“若配方中使用了准用着色剂,需要明确其是否参与染发过程”。

对此,有业内人直接在其社交平台上表示“建议染发产品中不要用着色剂,不然需要解释着色剂是改变产品颜色还是参与染发过程改变头发颜色的。”

“这一要求对企业执行起来确实存在一定难度,但其必要性在于确保产品的安全性和功效宣称的真实性。”陶竞越进一步分析表示,“着色剂在染发产品中的主要目的通常是调整产品的颜色以迎合消费者偏好,而不是直接改变头发颜色,如果着色剂参与了染发过程,其化学结构可能发生变化,从而产生未知的安全风险,或者其最终的染发效果可能与预期不符。”

而对“建议染发产品中不要用着色剂”的观点,陶竞越表示,“在法规趋严的背景下,采取这种保守策略,能有效降低产品被驳回的风险,但同时也可能限制了产品的配方创新和外观设计。”

他进一步阐述道:“如果着色剂不参与染发过程,企业需要提供强有力的证据(如稳定性数据)来证明其在整个染发流程中的惰性;如果着色剂确实参与了,那么需要对反应产物进行全面的安全评估,这无疑增加了研发和申报的复杂性。”

荃智研究院研发总监张太军同样表示:“指导原则基于产品安全性考虑,出发点是好的,但在没有安全风险监测或不良反应监测数据支持确有必要情况下,突然细化有关规定,企业在实践操作上可能会面临一些挑战。”

除此之外,也有业内人士表示染发化妆品需要更多配套政策或技术支持来帮助企业更好地落实合规要求。

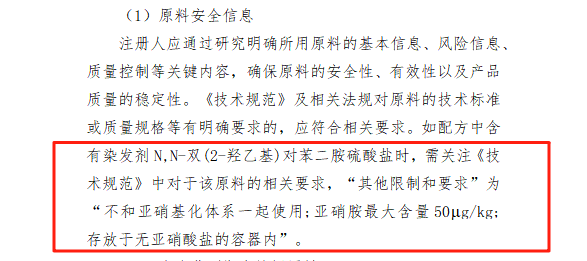

“合规不仅需要原则性要求,更需要可落地的测试验证方案。”有业内人士如是建议道。他以文件中“亚硝胺含量不得超过50mg/kg”的要求为例指出,亚硝胺的含量需测试才能验证是否符合要求,但目前我国化妆品测试亚硝胺的方法十分有限,能达到该检出限的更是少之又少,唯一一个可以达到该检出限的方法GB/T 35956-2018,也仅针对N-亚硝基二乙醇胺(NDELA)一个组分,而亚硝胺作为一类有机化合物的总称,远不止这一个组分。

▍截自《染发化妆品研究技术指导原则(试行)》

针对染发化妆品现状,有熟悉化妆品原料领域的专业人士也表示,“希望当下能有更多染发新原料通过注册审批。”她特别指出,与欧盟等国际市场相比,我国现行染发剂原料清单在品种多样性上仍有提升空间。考虑染发产品的功效实现高度依赖其活性成分,丰富原料选择将有助于企业开发更具创新性的产品配方。

据青眼情报出品的《2024年染发行业趋势白皮书》数据,随着化妆品市场的快速发展,国内家用染发产品销售额也呈现持续增长趋势,2023年市场规模为185亿元,预计到2028年,市场规模将有望突破280亿元。

可以预见的是,在这一发展态势下,相关部门适时出台相关规范性文件,通过明确技术标准、规范产品宣称、强化质量控制等举措,不仅有助于规范当前市场秩序,更将推动染发产业从规模扩张向质量提升转型,为消费者提供更安全、更优质的染发产品选择。

24小时热榜

24小时热榜

热门视频

热门视频