作者/内参君

出品/餐企老板内参

01

20年老牌餐企们

开始新一波闭店

从高端酒楼到地域名馆,曾经风光无限,成为一代人记忆的老牌餐饮企业,最近频频传出闭店消息。

经营了23年,在北京颇具口碑的云南菜馆“中8楼风尚云南菜”,8月底在颐堤港店贴出公告,称租约到期,于9月15日正式闭店。这家成立于2002年的云南菜,首家门店开在北京潮流地标三里屯,以创新滇菜为核心,火速吸引了一批精致白领、年轻时尚的消费客群,是很多人心中最早一批的网红餐饮店。

社交平台上,不少网友听到“中8楼”最后一家门店关闭后,纷纷表示惋惜:“太可惜了。北京最好吃的云南菜馆,铜锅焖饭北京独一份。”但也有消费者表示,“年轻时候经常去吃,当年很火,味道非常惊艳。但是最近半年去吃,确实有些失望,菜品没有创新没有升级。”

同样有着23年历史背景的山东知名餐饮酒店舜和集团,旗下“济南舜和酒店”泉城路店,也在9月22日撤下了招牌。舜和集团旗下包含“舜和巴西烤肉”“舜和德国餐厅”“舜和海鲜”“舜和鼎秀”等多个知名餐饮品牌,其中酒店餐饮营收占比超过75%。

据济南当地消费者表示,“8月底停业的,济南老牌饭店了,刚开业时很火,车都停不下。去年总经理还亲自下场摆摊。”

不仅知名菜馆,老牌餐企的“老年危机”也笼罩在米其林光环之上。

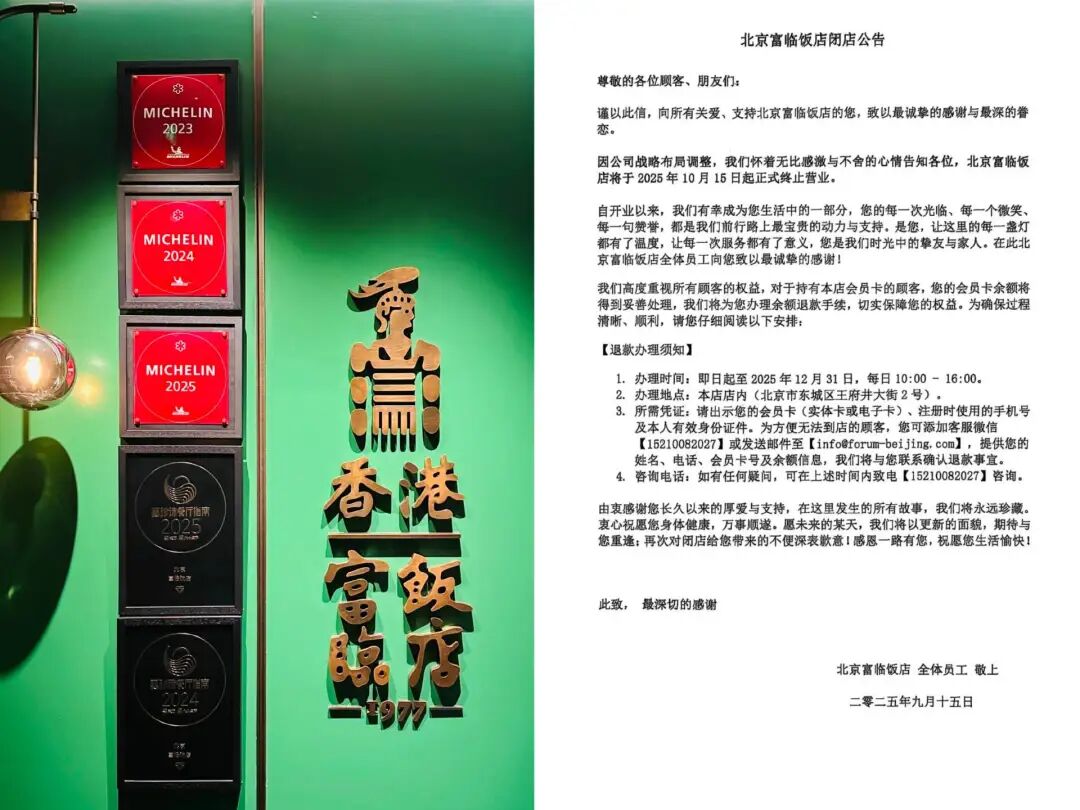

9月15日,香港传奇米其林三星富临饭店在内地的唯一分店,北京米其林一星餐厅富临饭店,发布公告称因“公司战略布局调整”,将于10月15日起正式终止营业。富临饭店由被誉为世界御厨的杨贯一于1974年在中国香港创立,多次蝉联米其林三星。北京分店开业于2022年,与总店相同,主打燕鲍翅,人均466元。

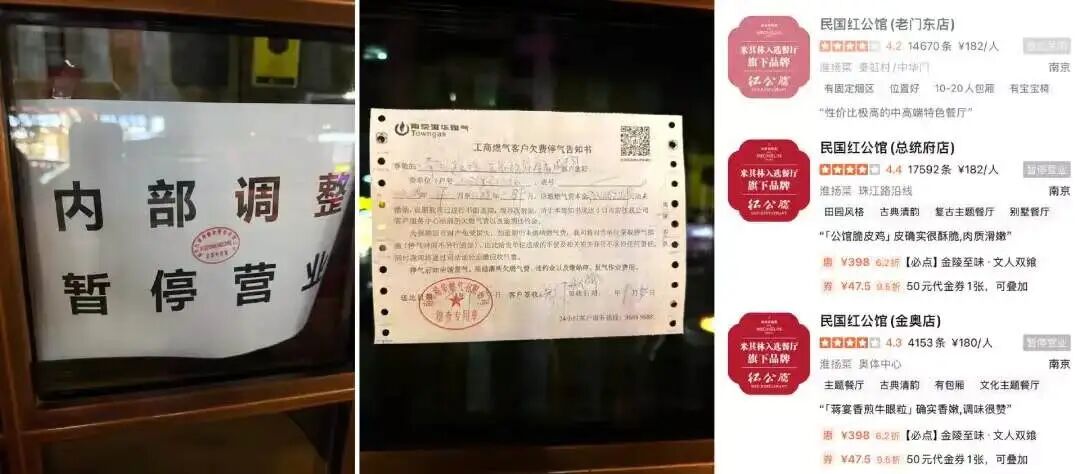

内参君前些天报道的另一知名米其林餐厅,南京“民国红公馆”,也被爆出所有门店以及旗下公馆咖啡、行宫等多家店铺,在大众点评平台上均已处于“暂停营业”状态。有网友爆料称,红公馆夫子庙、老门东等门店大门紧缩,还有部分门店被贴上了“欠费停电通知书”和“燃气欠费停气通知书”。

此外,前段时间,广州老牌火锅“一哥澳门豆捞”在官方公众号“一哥豆捞”上发布消息称,自2025年4月30日起,其高德置地店将正式停止营业,另一门店荔湾领展店也在3月底官宣闭店。创立于2007年的一哥豆捞,主打港式打边炉,曾是老广心中的“白月光”,目前其品牌仅剩一家门店营业。

越来越多经营10年甚至20年以上的老牌小店、老牌餐馆,今年开始陆续宣布退场,这一场以“老牌餐企”为主角的市场洗牌,正在加速进行。

02

船大难掉头

焦虑的老牌餐企集体“过冬”

从老牌饭店、老牌餐厅到中高端精致餐饮,这类餐企背后,有一个共同点就是正餐业态。

正餐作为中国餐饮最具代表的经营业态,是厚重的,承载着中国经典美食文化传承和创新的主角光环,是米其林、黑珍珠的重点加持对象,是诞生百年老字号餐饮品牌的最大赛道。

同时,正餐也意味着重投入和重管理运营,尤其是在环境剧烈变化时,“船大难掉头”,焦虑感会更重。尤其是在每一次经济消费周期的变化,正餐领域都可能是首当其冲。

正如他们在经历三年口罩后,到目前步步走向闭店乃至倒闭退场的结局,恰恰体现了这点。

老牌餐企面临运营模式和荣誉傍身的双重承压。

显然,正餐从产品、服务、人工,到流程、管理、标准化等,复杂程度相较于快餐是非常高的。

以南京红公馆为例,该品牌闭店、退场的原因,其创始人吴斌在朋友圈里也有提到:重金投资失败巨额亏损,负债经营,内部管理漏洞,借高利贷被套利贷。

简单来说,大概是被不健康的现金流和高成本压垮了。回顾红公馆辉煌的过去,无论是环境装修还是菜品风味,红公馆都是值得敬佩的,一度成为南京的一张美食名片。

“运营成本太高,每天几桌客人根本hold不住成本,现在的餐饮市场环境变差,有许多好餐厅关门实属无奈之举。”业内人士坦言。

实际上中高端餐饮的倒闭潮,从2024年乃至2023年就已经开始。

在经济下行、禁酒令政策下,他们的核心客群捂紧钱包,商务宴请、高端聚会的需求出现萎缩,支撑中高端餐饮收入的“大单消费”减少。

高运营成本和低业绩收入双重挤压下,无奈退场的红公馆只是一个缩影,但绝不会是最后一个。

与此同时,这些濒临退场的老牌餐企,许多都是荣誉傍身,或是米其林或是黑珍珠。因为摘星上榜对餐厅来说依强大背书,不仅有助于品牌知名度的快速提升,还会带来源源不断的客流。

而回看现在,当老牌餐企步入“寒冬”,没有哪个品牌能靠过往荣誉活下去。

正如餐饮老板内参创始人秦朝所言:“‘黑米’曾是高端餐饮流量王牌,然而变天之下,今天更像是一道流量栅栏,高端餐饮闭店之殇似乎真正开始。”

老牌餐企的陆续离场,还在于品牌与时代“脱轨”,客群严重流失,高客单和理性消费背道相驰。

有些老牌餐企离场并非是它不好,甚至承载了无数人的回忆。去年北京鼎泰丰宣布即将闭店,引发大量新老顾客前去打卡享用“闭店前的最后一餐”,门店火爆到要排队等位,而现场热闹火爆的背后实则是这个老牌“最后的狂欢”。“吃了十几年,见证过它的繁荣,以后再无鼎泰丰。”

但现实就是非常残酷,这些经营20多年的餐饮老牌虽然承载老顾客的回忆青春,却很难打动现在的消费主力群体年轻人,这意味着品牌没有做到真正的年轻化,客流出现了年龄断层,仅靠上一代老顾客实现业绩的增加显然越来越难。

比如上海一家经营26年的老牌顺风大酒店,今年陆续出现闭店,大众点评显示目前已经暂停营业和歇业闭店的共计8家。至于闭店潮的原因,一方面公开报道传闻称“老板跨界玩金融,投资失败,导致资金链断裂。”不过这一传闻并未被官方证实。

像顺风大酒店这样具备连锁规模的大店正餐酒楼模型,几十年沉淀的确很难在短期内实现升级转变,面对可能需要投入的高成本,资金链能否撑得住值得深思,更多还是心有余而力不足罢了。比如有网友透露,顺风大酒店(金玉兰店)名字更新为“顺风海鲜港”,但里面的装修设施基本没变,仅仅换了个名字而已。

反应在消费者端的,则是“不好吃了,分量少了,年轻人都不爱来了。”一位老者指着空了大半的大堂,“我们这些老骨头,终究撑不起整间店的生意。”很显然,得不到年轻人的喜欢,就很难得到传播,没有传播和讨论,品牌声量终将慢慢淹没在激烈竞争的餐饮市场。

因此所有老牌餐企面临的困境在于“在保留味道的同时,又能快速适应消费习惯的变化。”

正如西贝开辟专业儿童餐业务,除了是企业经营战略之外,实则也给品牌未来发展打下了坚实的客群铺垫;正如海底捞凭实力推出多元化子品牌,即便海底捞逐渐成为大家口中的火锅老牌,但正是因为各品类子品牌的诞生,并且是紧跟行业大趋势和牢牢抓住年轻客群,才进一步带动海底捞主品牌的年轻化,才能让不同年龄段的消费者死心塌地的追随。

从经营层面看,老牌餐企需要强化现金流管理、成本控制、适应变化等基本功,努力在寒冬中生存下来;同时要也要追随时代趋势,通过焕新和蜕变来实现最后的破局重生。

03

20年招牌绝不是免死金牌

老牌餐企们“再出发”

处在“老年危机”中的老牌餐企,在经历了不同餐饮周期后,尽管面临着“船大不好调头”的严峻形式,依然能看到有些老牌展示出来的“韧劲”与“铁腕手段”。

一方面,积极“赶时髦”,走出年轻化风格,从“父辈餐厅”转向“次世代社交场”,在坚守“匠心”的基础上主动向市场发起挑战,或从定位上、或从经营模式上探索新道路。

161岁的老字号全聚德,从前几年开始就积极探索品牌年轻化道路,将主力店改造成主题店,推出年轻人打卡新宠的“萌宝鸭”文创IP……

中国全聚德(集团)股份有限公司党委书记、董事、总经理周延龙曾表示,老字号的通病是“有故事,但不会讲故事”。活化老字号,让品牌年轻化,是改革的重点。老字号的表达方式要与时俱进,用年轻人易听懂、能听进、并能产生共鸣的方式来沟通。

另一方面,老牌们果断“去糟粕”,暂停效益不佳的门店与产品、寻找第二曲线,加速新生与重塑,在产品层面做聚焦,在战略层面做调整与创新。

大董创始人董振祥今年公开表示,大董品牌有将近一半的门店在去年和今年处于亏损状态。对于亏损店,想法设法调整经营面积、调整菜单、压缩费用,实在不行,坚决关停。同时,尝试新的品牌模型,新店型开业首月就实现盈利;做品牌多元化路径,对产品、空间、运营策略做再设计、再构建。

海底捞去年实施“红石榴计划”,一年内密集布局新副牌,寻找第二曲线。今年中旬,海底捞发布上半年业绩报告,这些创新副牌半年营收达到5.97亿元,同比增长了227%。

适者生存,不适者淘汰的马太效应加剧。

“闭店潮”是市场出清的正常现象,但同时也是给所有餐饮从业者的一记警钟,对于有口碑有光环的老牌来说,“招牌”是宝贵的资产,并非免死金牌。

正如董振祥所言:“站在这个拐点,我们着眼未来之路,不闭门造车,学习再学习。向世界学习,但不要失去自我。”

24小时热榜

24小时热榜

热门视频

热门视频