作者/内参君

出品/餐企老板内参

01

海底捞也入局,

寿司赛道“杀疯了”

海底捞也“盯上”了寿司赛道。

前不久,海底捞在杭州新开了一个“如鮨寿司”的平价回转寿司店。大众点评App显示,该店人均消费在88元左右。产品非常丰富,除了常规寿司,还涵盖了刺身、面食、甜品、饮品等,共有近200个SKU。

门店的模式与寿司郎类似,都是传送带形式,以不同颜色的盘子来区分价格。也有些许不同之处,比如对比寿司郎的小平板点餐,如鮨寿司直接在座位前设置了“大屏点单”。

◎来源:大众点评App

海底捞的跨界入局,正是当下寿司品类热度飙升的缩影。今年以来,寿司赛道呈现出“内外资品牌齐发力、多种模式并行扩张”的热闹景象。

一边,是多个日本回转寿司品牌在沉潜多年后,正加速扩张。

滨寿司从2014年入华以来,将近十年才开出了30多家门店。而2023年至今滨寿司开启了“狂飙模式”,如今已开出了100多家店。9月,泉膳控股(滨寿司母公司)社长小川洋平表示,滨寿司在中国大陆市场获得了相当高的支持,将从根本上加快滨寿司在当地的开店速度。

◎滨寿司广州北京路天河城店,时常都要排队

摄图:内参君

寿司郎同样是在中国耕耘多年后,才开始加速扩张。目前寿司郎有60多家门店,主要聚集在华南,今年也进军了华北、华东等地,每到一处都掀起了排队浪潮。

在北京,寿司郎工作日下午四点就排到1600多号,滨寿司在周末等上将近2小时也是常态。小红书平台上,寿司郎、滨寿司和“排队”的关键词深度关联。

另一边,是不少本土寿司品牌,凭借创新的板前模式在全国各地陆续冒头,有的品牌已经开成了区域连锁。

这类品牌主打“现点现做、厨师当面料理”的体验,吸引了众多追求品质与仪式感的消费者。例如,昊・来了寿司在川渝市场积累起良好口碑后,开始跨区域开店,向全国各地扩张,已经开出了100多家门店;主打板前中华寿司的御灶四季,已在广州开出多家门店。

02

中间价格带的飙升

最近许多媒体喜欢将寿司郎比作“寿司界的蜜雪冰城”、“寿司界的萨莉亚”,但仔细想想,这话其实不太准确,寿司郎人均100元左右,算不上有多平价。

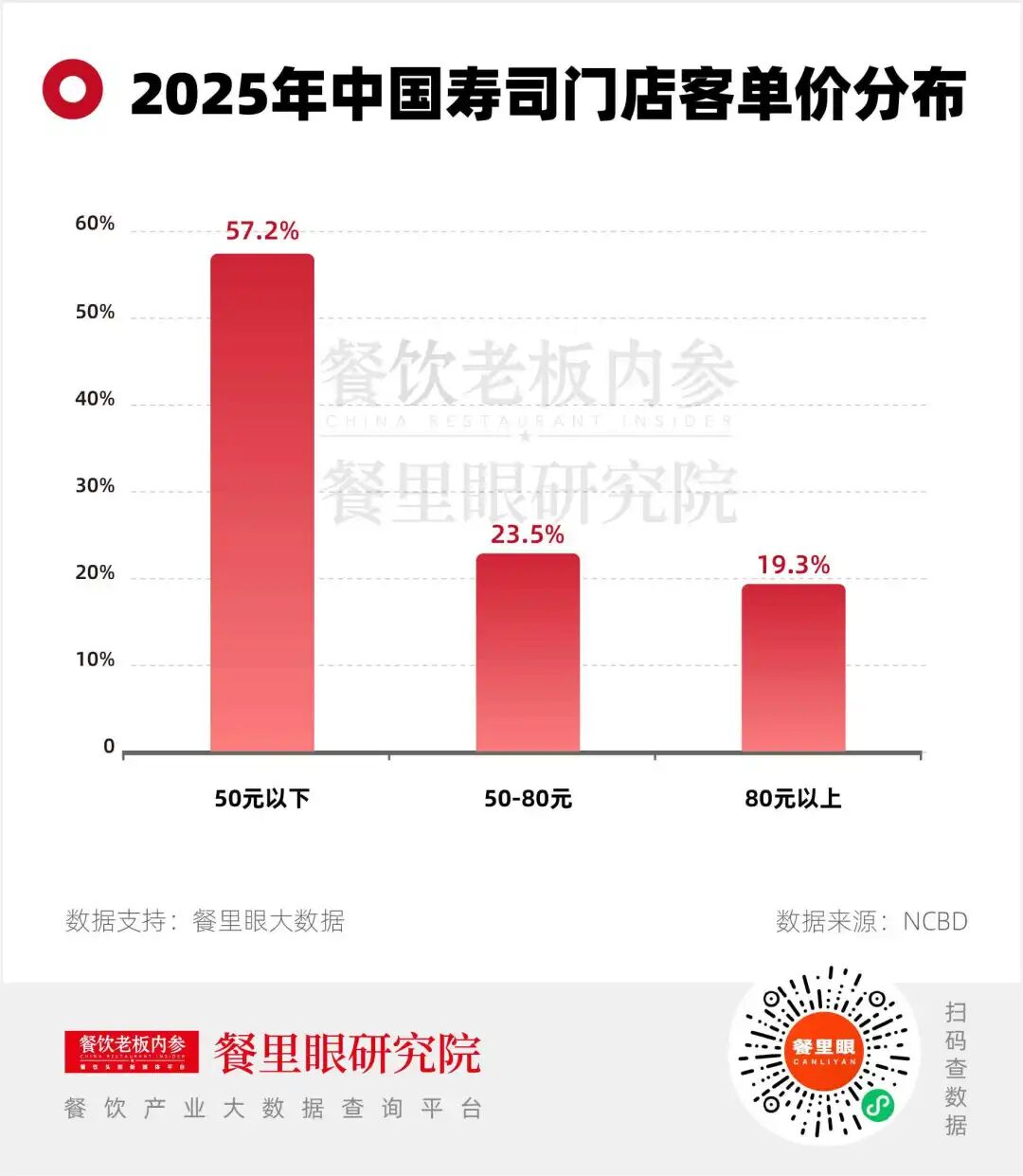

公开数据显示,现在国内寿司店中,人均50元以下的门店占比高达57.2%。虽然大家对寿司的印象还停留在“高端、食材好”,但实际上,大部分普通人鲜少会去吃人均500元或千元以上的精致Omakase寿司,更多时候还是会选性价比高的平价寿司。

真正能称得上“寿司界蜜雪冰城”的,是那些人均20多元的品牌。比如N多寿司,现在已经开了2000多家店,是门店数最多的寿司品牌,人均20-30元,把寿司做成了日常简餐快餐。比外,鲜目录寿司、苍井寿司、黑眼熊寿司这些品牌,客单价也都在20多元左右,门店数基本都有几百家,稳稳占住了平价寿司的下沉市场。

而今年真正“火出圈”的寿司品牌,如寿司郎、滨寿司,大多集中在80-100元的“中间价格带”。

这个价格带的优势在于,对习惯吃20-30元寿司的人来说,多花几十块能吃到更好的刺身、更有仪式感的体验,属于“够得到的消费体验升级”;而对喜欢新鲜食材、“嘴刁”的中端消费者,在“口袋缩紧”的背景下还能在百元左右体验到不错的产品,相当于“优质平替”。

03

寿司品牌们的“情价比”

而这些品牌“拿捏”年轻消费者的背后,当然不只是价格本身。更具体地来看,是从饱腹等外部需求,转化到了满足消费者们的“内心缺失”。

首先,是用“透明化食材”,消除消费者对食安的担忧。

比如寿司郎,在2023年日本核废水排放事件后,迅速调整采购策略,明确公示食材来源,确保消费者知情权。目前,寿司郎的海鲜食材主要来自挪威、加拿大、俄罗斯、中国福建等地,通过全球冷链网络直供门店。

紧接着,靠“场景体验升级”,接住年轻人各种各样的情绪需求。

比如,用板前表演获得超预期的体验。以前提到板前Omakase,总让人联想到“高端、贵价”,坐在座位上观赏主厨现场处理活鱼的一套流程,更像是“身份和财力的象征”,普通年轻人很难轻松消费。但现在不少平价寿司店,运用了“板前表演”,却去掉了高额溢价。没有高价门槛,让年轻人感受“现制的精致感”,满足对“精致体验”的向往,又不用心疼钱包。

还有回转寿司对“一人食”的友好,更是戳中了很多年轻人的“独处需求”。现在越来越多人习惯一个人吃饭,但又怕餐厅里的“尴尬感”,而回转寿司店刚好解决了这个问题。

许多寿司店都有一人一座的吧台,有的甚至隔出了独立小隔间,私密性拉满。转动的餐台上摆满了各种寿司,想吃什么自己拿,不用跟服务员过多交流。加上回转本身带有的“新鲜感”,让一个人吃饭也能变得有仪式感,不再是“将就”,而是“享受独处”。

说到底,现在“好吃”的餐厅太多了,单靠口味已经很难让年轻人记住。这些寿司店的升级之处,正是看懂了年轻人新的“内心需求”,让他们消除顾虑,陪他们度过不同情绪的时刻。

04

寿司产品的创新逻辑变了

不同于传统寿司店,当下流行的寿司品牌不再只是专注于日式寿司,从品类迭代速度到创新维度都更加本土化。

一是SKU极度丰富,吸引高复购。

传统寿司店往往靠几十款核心产品支撑运营,品类集中在握寿司、卷寿司等经典款,消费者选择相对有限。而现在的流行的这些寿司品牌,动辄SKU数量都是100-200种,从寿司、刺身、小火锅、面食,到甜品、饮品,一应俱全。

这种“全品类矩阵”的优势很直接,既能覆盖不同人群的口味偏好,又能悄悄拉高客单价,还能提高复购率。

二是新品“快迭代+本土化”。

为了避免消费者审美疲劳,这些寿司品牌普遍保持“高频上新”节奏,且格外注重“本土化创新”。

比如寿司郎每月都会推出限时新品,让消费者这次来都有新鲜感。

再比如昊・来了寿司推出的黑椒脑花寿司、酥皮脑花寿司,将川渝人喜爱的脑花与日式寿司结合,麻辣鲜香的口感迅速成为社交平台爆款;灶御四季的油焖鲍鱼寿司,也是门店的拳头产品,年销100多万。

比外,在这些餐厅的菜单中还可以看到蔓越莓开心果牛肉寿司、泡菜芝士肥牛寿司、猫山王冰皮榴莲寿司等等创意产品。

三是本土供应链能力,撑起了6元寿司、10元寿司的价格优势。

据业内人士透露,国产三文鱼、鳗鱼等食材的使用比例正不断提高,从供应链上游有效压低了成本。

以寿司郎为例,其中国内地门店采用经中国海关检疫合格的非日本产食材。比如,俄罗斯生雪蟹腿、大连海胆、福建海域真鲷与红甘鱼,搭配合作超十年的顺德鳗鱼工厂,共同搭建起稳定且低成本的供应链体系。

滨寿司的供应链布局则更突出集团化支撑。在日本本土,其母公司泉盛集团(Zensho)实现了从采购到物流的全链条自主掌控;进入中国市场后,又迅速构建起符合本地需求的物流配送网络。

显然,是否采用本土化策略,对品牌的性价比竞争力及市场生存状况起着关键作用。

藏寿司则是典型反面案例。因其品牌不怎么开发本土菜品,最终导致菜品品类单一,门店运营与产品双双陷入恶性循环。

05

风口再热,

最终拼的还是“硬实力”

在寿司翻红的热潮下,内参君也一一测评不少寿司店。不得不说,寿司是一个食材决定的品类,好吃不好吃的一口立见,半点糊弄不了人。各个寿司店的品质仍然参差不齐。

眼下寿司赛道热度正高。不少餐饮品牌都想趁着这股风口分一杯羹,有的快速复制门店,有的靠低价套餐吸引客流,还有的靠流行的模式快速获取流量。

但寿司这个品类的挑战,远比想象中更复杂。

首先是供应链的品控及成本。寿司对食材新鲜度的要求近乎苛刻,三文鱼、金枪鱼等海鲜从捕捞到门店,往往需要48小时内完成冷链运输,一旦中间环节出问题,食材新鲜度就会大打折扣;而且海鲜价格受全球产地、季节、物流等因素影响波动极大,要是没有稳定的供应链议价能力,很容易出现“要么食材断供,要么成本飙升”的困境。

其次是消费者的民族情绪。2023年日本核废水排放事件后,消费者对日本产地的海鲜格外敏感,不少品牌瞬间流失大量顾客,甚至闭店倒下。即便现在,只要涉及“日本食材”相关话题,依然容易引发争议,这对品牌的食材溯源能力、公关应对能力都是极大的考验。

说到底,寿司的风口能吹起很多品牌,但最终能留下来、被客人反复光顾的,一定是综合实力够硬的。能够跑得远、做得大的品牌,既要抓得住食材这个“核心命脉”,也要扛得住供应链、品控、服务这些“基础盘”,缺了哪一块,都撑不过热潮退去后的考验。

24小时热榜

24小时热榜

热门视频

热门视频